炎德英才大联考雅礼中学2020届高三月考(一)语文答案,2021炎德英才大联考答案解析网收集整理炎德英才大联考雅礼中学2020届高三月考(一)语文答案的相关答案解析,获取方式(用百度搜索:趣找答案)即可

选出下列各项中字形不合规范的一项

A.呕心沥血 山清水秀 望风披靡 天翻地覆

B.不计前嫌 丰功伟绩 崇山峻岭 星火燎原

C.寥寥无几 陈词滥调 披星戴月 腊梅花开

D.好高骛远 微言大义 兼受并蓄 沧海一粟

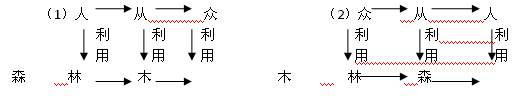

【题文】阅读下图,用简洁语言揭示“人与资源”的关系。(6分)

(1) (3分)

(2) (3分)

(1)登高而招,____________,而见者远;顺风而呼,____________,而闻者彰。假舆马者,____________,而致千里;假舟楫者,____________,而绝江河,____________,善假于物也。 ——《荀子·劝学》

(2)生亦我所欲,所欲有甚于生者,____________。死亦我所恶,所恶有甚于死者,____________。(《孟子·告子上》)

长桥卧波,____________?复道行空,____________?____________,不知西东。(杜牧《阿房宫赋》)

“愤怒出诗人”,这是西方流传的一句名言。它从创作的心理角度谈到了诗人往往诞生于愤怒,诗作往往是人的愤怒情绪的发泄。这句话在我国古代的《诗经》中也能找到,《诗经》中的无名氏已在吟唱:“心之忧矣,我歌且谣”,“君子作歌,维以告良”,心之忧,故歌且谣。尽管“忧”和“愤怒”在情感的强度上有区别,但如与欢愉、和、宁静的心理相比,毕竟还是可以把它归为一类,即属于创作性的经历和情绪。这可以说是古文人“发愤著书”说的先声。

司马迁在他的《报任安书》中自道感叹:圣贤的写作“皆意有所郁结”的缘故,所以是“发愤之所为作”。于是,“发愤著书”就作为一个极有影响的创作心理不断地为世人所发挥、发展。后汉何休《春秋公羊传解诂·宣公十五年》中写道:“男女有所怨恨,相从而歌。饥者歌其食,老者歌其事。”怨恨是歌的原因,歌可以解除或至少可以减轻人们胸中的怨恨。在“相从而歌”的热闹场面中,我们仿佛可以感受到歌者心中的不和怨恨随歌声消散了、飘逝了。

白居易曾说:“予历览古今歌诗,自《风》、《骚》之后,苏、李以还,须及鲍、谢之徒,迄于李、杜辈,其间词人,闻知者累百,诗章流传者巨万。观其所自,多困谗冤遣逐,征戍行旅,冻馁病老,存殁别离,情发于中,文形于外,故愤忧怨伤之作,通计古今,什八九焉。世所谓‘文士多数奇,诗人尤命薄’,于斯见矣。”“情发于中”,故“文形于外”,诗人又多是薄命之人,所以才有那么多的作品流传于世。陆游说:“盖人之情,悲愤积于中而无言,始发为诗,不然,无诗矣。”

“发愤著书”之说在《读唐人愁诗戏作》中也鲜明地体现了出来,其中有两句这样的诗:“清愁自是诗中料,向使无愁可得诗?”也就是说,无愁便无诗,因此,愁是诗的好材料,是诗的熔炉。明代的王慎中在他的《碧梧轩集序》中写道:“不得志于世,而寄于诗,以宣其怨忿而道其不之思,盖多有其人矣”;清代的尤侗又在《叶九来乐府序》中写道:“古之人,不得志时,往往发为诗歌,以鸣其不”。如此等等,把苦闷、忧愤的创伤体验表现于诗歌,也许这样他们已或明或暗地、或自觉或不自觉地判处了欢乐情感的死刑。

而“发愤著书”之说,则又是韩愈的“不则鸣”之说,他在《送孟东野序》中写道:“大凡物不得其则鸣。草木之无声,风挠之鸣;水之无声,风荡之鸣。其跃也或激之,其趋也或梗之,其沸也或炙之。金石之无声,或击之鸣。人之于言也亦然,有不得已者而后言,其歌也有思,其哭也有怀,凡出乎口而为声音,其皆有弗者乎!”这里韩愈把不的内心体验当作诸如草木、河水、金石之鸣要以风、以敲击作为激发媒介一样,诗作也要以痛苦不作为激发媒介。

“发愤著书”说在中国文论史上一直广为流传,为什么苦闷不的创伤性经历比欢愉畅达等情感更能成为文人们的创作材料呢?原因是古代文人都是从社会学的角度,从个人仕途升沉的角度来表现自己的内在情感世界。所以,今天的我们要从中国古代文论中走出,作更深入的探研,也就是苦闷与创作的关系。

(原载于《西部文化周报》)

小题1:对“发愤著书”的解说,下列说法错误的是( )

| A.创作往往就是人的愤怒情感的发泄,《诗经》就是我国古人的“发愤著书”说的先声。 |

| B.“发愤著书”是一种创作心理,往往跟怨愤情绪有一定联系,但作品不一定都要抒发怨愤之情。 |

| C.“发愤著书”是因为可以解除或至少可以减轻作者胸中的怨恨,读者也可以从作品中感受出来。 |

| D.中国古代文人大都从个人仕途升沉的角度来表现自己的内在情感世界,所以“发愤著书”能为世人所发挥、发展。 |

小题2:下面对“发愤著书”的原因,理解不正确的一项是 ( )

| A.“其间词人,闻知者累百,诗章流传者巨万”,有那么多的作品流传于世,如果不是古代人“发愤著书”是不可想象的。 |

| B.“清愁自是诗中料,向使无愁可得诗?”愁是诗的好材料,是诗的熔炉。 |

| C.“不得志于世,而寄于诗”,就是当人有了苦闷、忧愤的创伤体验,就要借助诗歌表达出来。 |

| D.“人之于言也亦然,有不得已者而后言,其歌也有思,其哭也有怀”,这里的“有思”、“有怀”就是激发创作的媒介。 |

小题3:2010年12月31日去世的著名作家史铁生,双腿残疾后用文学创作体现了自己的生命价值。结合本文观点,对此作简要评价(3分)

炎德英才大联考雅礼中学2020届高三月考(一)语文答案

未经允许不得转载:2024炎德英才大联考答案解析网 » 炎德英才大联考雅礼中学2020届高三月考(一)语文答案